呼朋唤友、吃香喝辣、K最嗨的歌、饮最疯的酒、讲最浑的段子、谈最酷的理想……

这些现代人友聚“厮混”的关键词,咱们再熟悉不过了。可你知道吗?

“厮混”这件事儿,古人早就干过了,且干得熟练有加,譬如李白,譬如“竹溪六逸”。

开元二十五年,移家东鲁的李白,交朋结友的强项再次发挥得淋漓尽致。

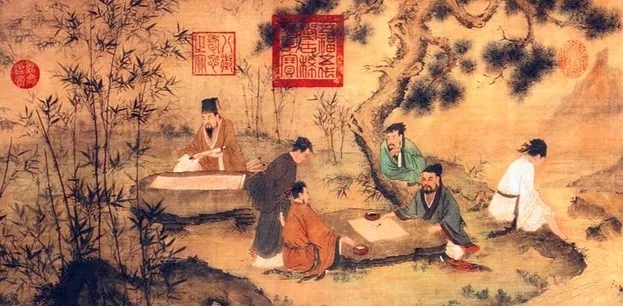

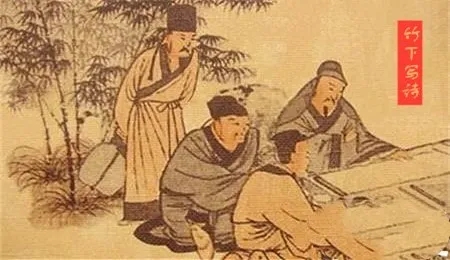

以迅雷不及掩耳盗铃之势与山东名士孔巢父、韩准、裴政、张叔明、陶沔面对面“建群”,

并在徂徕山下的竹溪隐居,人称“竹溪六逸”。

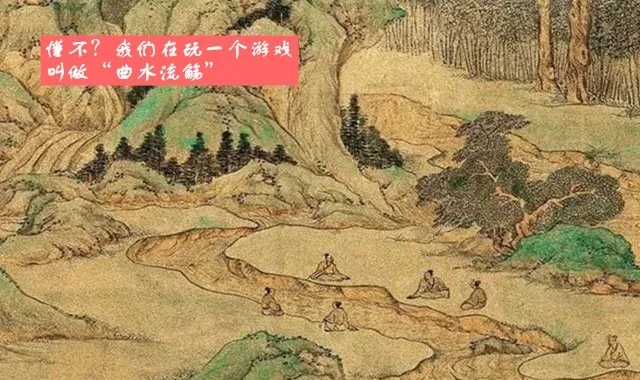

从此,一群文艺青年纵酒酣歌,啸傲泉石,诗意飞扬;白日游山玩水,夜晚举杯邀月,放飞自我但不扰民!

李白《送韩准裴政孔巢父还山》诗中还曾有“昨宵梦里还,云弄竹溪月”的记录。

六逸同隐的竹溪位于山东徂徕山,据说今天的竹溪,虽已无唐代碧玉千竿的胜境,

但清流依旧,山月无恙,是人们追怀太白诗仙遗韵的尚好佳地。

他们既是隐士,又是逸民,性之所至,高风绝尘;他们寄情于山水林泉而桀骜不驯,置身于柴门蓬户而尤精老庄。

这悠然自在的人生态度,这理想而浪漫的生存方式,简直,真是简直了……

先说孔巢父。字弱翁,唐朝冀州(今河北冀县)人,自称孔子三十六世孙。

曾被人举荐长安为官。后辞官归隐江东(今浙江会稽)。再后,为匡扶社稷,再度复出,任湖南观察使,后官至御史大夫。

因其多谋足智,善于辞令,深得朝廷器重,称为“知君名宦”。

再说陶沔。时任单父(单县)县尉。当年李白去职离京,畅游天下在洛阳与杜甫相识后,一起接受陶沔的邀请到单父县古琴台游玩。

古琴台前方后圆形似半月,又名“半月台”。

744年,李白、杜甫、高适、陶沔在琴台吟咏唱和,留下诸多美篇,后人称其为“半月台四君子”。

《登单父陶少府半月台》

陶公有逸兴,不与常人俱。筑台像半月,回向高城隅。

置酒望白云,商飙起寒梧。秋山入远海,桑柘罗平芜。

水色渌且明,令人思镜湖。终当过江去,爱此暂踟蹰。

再说这个张叔明。唐名士,山东宁阳梧桐峪(今华丰镇)人,清代的《宁阳县志》有记载:“唐张叔明故里,在县东梧桐峪”。

张叔明在徂徕山隐居其间,不仅与李白相处甚好,与李白的迷弟杜甫同学也交游频繁。

杜甫有《访张氏隐居》一诗为其而作,篇幅有限,不限流量的友友们可去网上自行查阅。

“竹溪六逸”中的韩准和斐政,身世史载不详,大概率是徂徕山周边帅哥,

但从李白所写的《送韩准、裴政、孔巢父还山》一诗中可知,韩准、斐政也曾有多次上山隐居、下山求职的人生历程,

只是没有李白、孔巢父、陶沔那么幸运罢了,所以历史几乎把他们忘却。

俗话说:“小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝。”

有人忘却世事沉湎于世外桃源,这是小隐;有人匿于市井藏于虎踞龙盘之地,

是为中隐;有人才置身喧嚣时政,一边大智若愚一边积极作为,方为大隐。

“竹溪六逸”,个个才华横溢,怀济世报国之心,虽隐居竹溪深处酗诗嗨曲儿,却时时关心酒杯外的天下大事,

按咱诗仙李白的说法,“我辈岂是蓬蒿人”,所以处于随时可以“仰天大笑出门去”的好状态,

他们才是真正的大隐,您说呢?