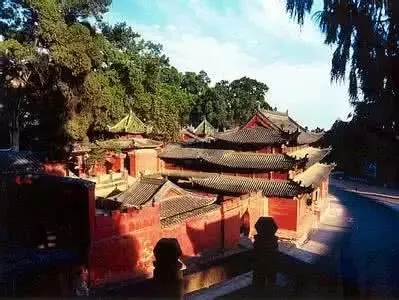

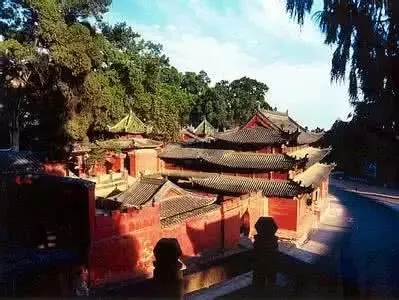

梓潼是文昌帝君的发源地,七曲大庙是中华文昌祖庭。在四川省梓潼县城北七曲山上,有一座元、明、清三代形成的古建筑,殿宇楼阁雄伟壮观,正殿供奉着高大的铁铸造像,神情威严,两目深邃,这就是赫赫有名的梓潼文昌帝君。

古往今来,到处流传着种种关于文昌的神话,特别是唐朝以来,历代帝王竞相追封文昌,道教也把文昌列入神坛,到了元明清时期,更是举国学子,有读书之处都必须奉祀文昌帝君。文昌文化作为中华传统文化的代表之一,影响颇为深远,素有“北有孔子,南有文昌”之说。

文昌帝君的产生

(一)梓潼神与张亚子

相传,西晋太康中原有八王之乱,十六国混战,天无宁日。四川东南有氐、羌少数民族起义,只有梓潼、剑阁一带稍有安宁。西氐人张亚子,为避战乱,举家迁徙梓潼七曲山,居住在七曲山善板祠,张亚子在此为病者寻药疗疾,教童愚读书,深受百姓爱戴。他死后,老百姓怀念祭祀他,尊称他为梓潼神君,梓潼帝君。

(二)梓潼帝君与文昌帝君的重合

传说中的文昌星神土司功名福禄。人们对星神的崇拜起源于远古时代,从渔猎到农耕时代,人们都认为星辰是由神主宰的。梓潼帝君张亚子是张翼二宿下凡,玉皇大帝令其掌管文昌府事。南宋绍熙元年,抢先封张亚子为“文昌帝君”,使梓潼帝君与古老的中原星宿神文昌星神重合。

文昌文化的形成

文昌文化的形成过程分为三个阶段:

自然崇拜阶段(约在秦汉至隋朝)

在这个时期,涌现出了大量的神话和传说,出现了祭祀氐人原始图腾的古老习俗,同时,建善板祠供奉亚子神,开始出现了祭祀的萌芽,也是庙会文化的开端,这些现象无不透露出一种原始的文化气息。这正是文昌文化形成的初始阶段,也是文昌文化古老久远的特色所在,尤其富有独特的民族民俗特色。

道教推崇阶段(唐朝至两宋)

此一时期是文昌文化的成长发展阶段,民间祭祀活动丰富多彩。文昌帝君由道教推崇,受儒生文人奉祀,还被佛陀释迦牟尼授记,真正成了道、儒、佛三教尊奉的大神,这在中国神仙信仰史上也并不多见。但这一阶段的文昌文化还不是十分成熟,由于道教和民众的直接参与,文昌文化体现出明显的宗教色彩和民俗特色,也体现出西蜀氐羌人的土著文化气息。

文昌崇拜阶段(元明清时期)

明末清初,农民领袖张献忠进入巴蜀,与文昌帝君张亚子联宗认祖,下诏追封张亚子为“始祖高皇帝”,把七曲山文昌宫认作家庙,俗称太庙,从此七曲山大庙成为天下文昌宫的祖庭。